「ちょっとちょっと尾丸くん、砂糖入れすぎじゃないの?」

「大丈夫ですよ。僕、期末の膨大なレポートのおかげで脳みそ使ってますから」

「おーおー、さすがは優秀、たぬき先生の学校ですこと」

「もう、スガ子さん!たぬきじゃなくて、くまです。それに『熊』じゃなくて『隈』ですから。大隈先生」

「どっちでもいいけどさ。どうにかして大山田くんを引っ張りださないと、また落第じゃないの」

「そうなんですよねえ。せっかく今年は頑張って学校行ってると思ったのに。でも僕もよくわかりますよ。失恋の痛手は大きいんです」

尾丸くんと私は、珈琲館の窓側の席、すでに二杯目のアイス珈琲を飲みほし、キンキンに冷えた頭を抱えていた。

私の名前は菅山節子。

江古田の某大学、芸術学部の三回生である。

写真やデジタルのデザインを中心に学んでいるけれど、ときには立体作品を作ってみたり、鮮やかな色のアクリルえのぐだけ使った大きな絵を描いたりしてる。

節子、なんて昭和な響きの名前を疎ましくおもう時期もあったけれど、今となってはスガ子というあだなとともに、自分のからだにしっくり馴染んできた。

大山田くんや尾丸くんと出会ってから思うのは、芸術学部の学生と、ほかの学生の生活スタイルは少々違っているのだということだ。

学期末になると何日も学校にこもって、ひどい日は連日徹夜をしたりして、作品をなんとか形あるものに仕上げなければならない。レポートなら自宅で書けるけれど、大きな作品をつくる場所だったり、特殊な機械だったり、学校でなければいけない理由があったりする。

それで今回も、昨日から気合を入れて課題製作に励むはずだった。

新江古田にある私の八畳のアパートは作品の材料となる衣服や木材で埋めつくされ、足の踏み場もなくなってしまった。

それで、数日分の荷物だけ持って音大近くの汚い下宿を訪ねたという訳。

大山田くんの下宿から私の学校までは歩いて五分くらいだし、何より彼の部屋には鍵がかかっていないので、たとえ帰りが深夜になろうとも気兼ねなく行き来ができるのだった。

本とCDが沢山積み上がって知恵のタワーみたいになっている他は、こざっぱりとして清潔なのもポイントが高かった。

極め付けは、大好きなパーラー江古田が近いこと。モチベーションを保つために欠かせないのは、よい環境と、よい食べ物。

それなのに、どうしたことかしら。

彼の部屋には珍しく鍵がかかっていて、物音もせず、電気メーターだけが元気よくツーツー回っていた。

最初はプー太郎のために冷房を付けたまま出掛けているんだと思った。最近はしっかりと毎日講義に出ているみたいだったから。

あ、プー太郎というのは尾丸君が南口の広い駐車場で拾ってきた猫で、訳あって大山田くんの家族となった。白と黒のぶちがあって、まるでウシみたいな猫。

とつぜん部屋の中から、みあー、と鳴いたので、プー太郎が中にいることがわかった。

それからすぐに、ぼう、と鈍い音がした。私も後ずさりをするほど不快な音。それは間違いなく、人間のおならだった。

「なんだ、大山田くん、いるんじゃない。ちょっと開けてよ。色々と落ち着くまで泊めてほしいんだけど」

そして万が一断られたときにはこれで許してくれるだろう、と思って持ってきたマグリッド展の前売り券を、ボロいドアの下の隙間から滑り込ませたのだった。

「ねえ、賄賂はこれでいいかしら?今、金欠なのにフンパツして買ってきてあげたのよ」

いつも通り険しい顔でドアを開けてくれるのを待っていた。

しばらく沈黙が続いたかとおもうと、信じられないことに、ドアの下の隙間から前売り券が静かに戻ってきた。

いらん、と聞こえた気がしたけど、それはあまりに小さい声で、もしかするとただの物音かもしれなかった。

不審に思った私はすぐに電話をかけて、午後は講義がないという尾丸君と珈琲館で待ち合わせをした。そこで私はその訳を知ったのだった。

「でも、フラれた訳じゃないじゃないの。この間のデートだってうまくいったんでしょう?」

「うまくいったみたいですけど、肝心のメールアドレスくらい交換しておくべきだったんですよ。まさかその後、美千子さんが姿を消すなんて。みつるぎカフェにも、居なかったなんて。そりゃ落ち込みますよ‥」

「姿を消した、なんて大袈裟な。カフェを辞めただけでしょうよ。何かやりたい事ができたんじゃない?引きこもるほどのことじゃないわよ」

ここは夢追う人たちの、休憩所のような場所だと思う。

古くても家賃のはるかに安いアパート、八百屋の見切り品、小さなライブハウスに芝居小屋。

文化的な街はと聞かれたら、おそらく他の街の名があがる。

毎日、見るからに芸術家、もしくはアート気取りの若者で溢れかえって、すれ違うほどにビリビリするほど刺激を受ける。うわ、負けたくない、と自分を奮い立たせるような人に、モノに会える。

でもそんな刺激はときに自信を奪っていって、私はひらひらと揺れるだけの薄い洗濯物みたいになってしまう。

人通りが少なく緑萌える通りをゆっくり散歩したり、近所のおばあちゃんと立ち話をしたり。そんな日常からアイディアを受ける日々のほうが私には合っているような気がして、ここにいる。

「応援してあげなさいよ、男だったら。ちゃんと挨拶して出て行けば後ろ髪引かれて寂しくなっちゃうから、あえて黙って行っちゃったんじゃないの」

「女の人って、強いんですね…」

男が弱すぎるのよ、と言おうとしたけど尾丸くんが自分のことみたいに落ち込むのを見て、いじわるするのはやめてあげた。

「おーし、これから大山田くんひっぱり出して、カロリー取りに行こう」

「さすがスガ子さん~。なんとかしてくれると思ってたんですよお」

気合を入れて立ち上がって、尾丸くんが荷物をまとめているうちにお会計を済ませようとした。

「引っぱり出さなくてもいい」

野太い声にふりかえると、そこには冬眠から覚めた熊のような、顔色の淀んだ男が立っていた。

痩せて肌もぼそぼそして、熊というよりはモグラかもしれなかった。

「先輩!僕のメール読んでくれたんですか!」

大山田くんはすこし痩せていて、急性胃腸炎だったのだと、何度も言った。

胃腸炎だろうが、恋わずらいだろうが、若者の悩みなんか喰って寝ちゃえばなんとかなるものだと思う。

「なんだ、生きてんじゃない。そんなとこに突っ立ってないで行くわよ、ホワイトはうす!」

「うむ。今日は寿司でもなんでも、お前のおごりだと聞いて、わざわざ来たのだ」

私は尾丸くんを睨みつけた。

胃腸炎だなんだと騒いでいた大山田くんは、ホワイトはうすの大盛りナポリタンを半分以上平らげて、じゃがいもからこぼれ落ちるほどの明太子を私たちに分けてくれることもなく、ジャンクなつまみに次々と食らいついた。

そして塩分と、ほかの全てのことを循環させるみたいに次々とビールを流し込んでいった。

いつも通りカウンターも三つの座敷テーブルも満席のホワイトはうすの喧騒にまぎれて、男はひとりごとのようにつぶやいた。

「…すまなかったな」

隣にいた作業着のおじさんが威勢よく磯辺餅を注文したので、その小さな声は熱気の中に消えていった。

「大山田くん、レモンサワー追加しといてくれる」

汗をぬぐうことも忘れて、私も尾丸くんも目の前のおおきな焼き鳥を頬張りつづけた。

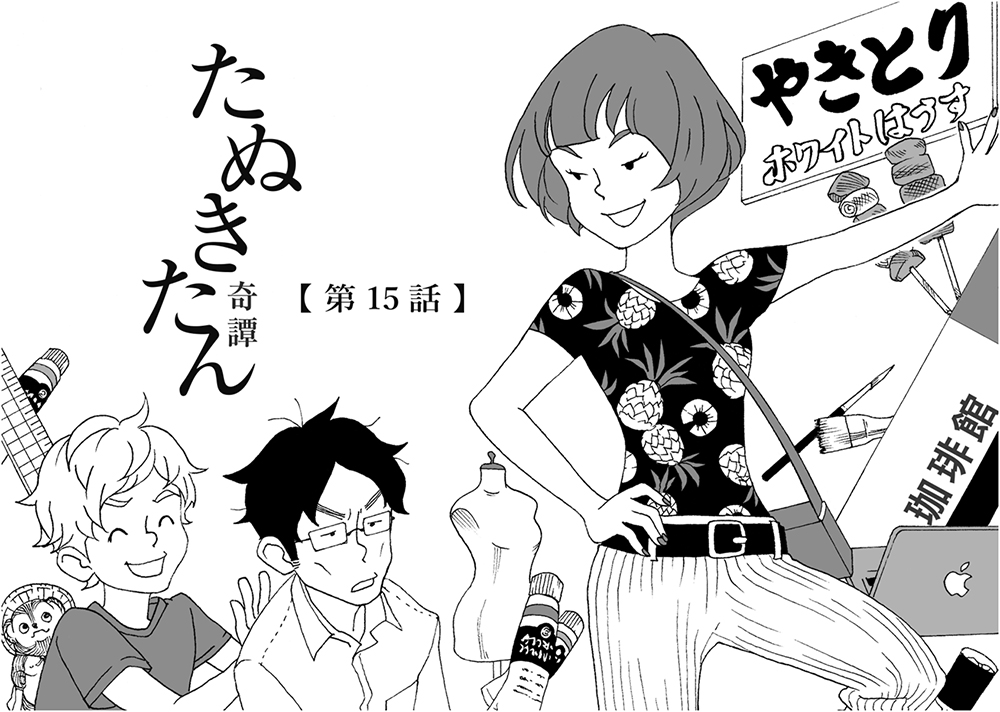

[表紙]イラスト/鈴木まど香