私の名は大山田五郎。

中でも小でもない、大山田である。

そのような仰々しい名前のわりに背丈は中くらいで、気は小さい。

春になれば心にも嵐吹いて余生をじくじくと思いつめるし、としまえんには動悸予防の漢方茶を煎じて、水筒にたっぷり入れて持参する。

人としての器もこれまた小さく、妬み嫉みもお友達である。

選手よりマネージャーの数のほうが多いラグビー部の部室の真ん中でいつか秋刀魚を焼いてやろうと心に決めているし、生ハムに抱かれるメロンに対しては、いつか自分が所詮ウリ科であると気づいて生ハムから手を引いてくれることを期待している。

兎角、色恋というものはいつの時代も男たちを翻弄させてきた。

それに関して言えば器の大きさなど、いつも泥酔した状態で引越しの手伝いにくる浅川君くらい役にたたない。

玄宗皇帝も楊貴妃のことを想いながらこうして珈琲をひっくり返したのだろうか。珈琲ではなく、烏龍茶かもしれない。インドの皇帝の場合は、チャイだったのかもしれない。

よくよく考え直すと、平成のこの世に珈琲をこぼしているのはどこの皇帝でもない。一般練馬区民の、この私である。

呑気なことを考えている間にもこの店のお母さんがすぐさま雑巾を持ってやってきて、あらやだ、あらやだ、と椅子、机、私のズボンにも手に掛けたので「あ、そこは自分でやりますので」と慌ててハンカチを奪い取る始末である。

喫茶林檎のお母さんはひとりで小言をいいながらも、椅子の脚を一本一本ふいていった。ふと浮かんだのは、祖母だった。

幼い私が好き嫌いをいって放り投げた煮物のこんにゃくや人参を、ひとつひとつ拾う祖母の背中。

それでも私は煮物の人参が嫌いである。

あまりに長いことふいているので見下ろしてみると、お母さんは笑っているように見えた。普段は気づかぬところに汚れを見つけて、掃除をはじめてしまったらしい。

もいちどお母さんに詫びて、右手でズボンのシワをぱんぱんと軽くたたいいてから、席を立った。

本日の私には、練馬区付近で検問をしてほしいほど大事な用がある。

名付けるのであれば桃色外交。一般的に申し上げるなら、デートだ。

「二人とも、ジャズって聴く?」

それは先日、尾丸とみつるぎカフェで珈琲をたしなんでいた日のことである。窓辺でくつろぐ二人のもとに美千子さんが近づいてきて、確かにそう言った。

「ジャ、ジャジャジャジャ…」

「先輩はですね、ノンジャンルでまずはなんでも聴くし、休日はだいたい、おと虫に入り浸ってるし。超、聴きます、ジャズ。ねえ先輩?」

「よかった!今度、知り合いのジャズライブが江古田バディであるんだけど、よかったら一緒にどうかな?」

「バ、バ、バディで…?」

「僕は音楽ぜんぜんダメなので、お二人でどうぞ。僕、どんなうるさいバンドのライブを聴いてても、九時半過ぎると寝ちゃうんですよ」

「そう?じゃあ大山田くん、来週の水曜日、午後六時に南口で」

「ウェ、ウェンズデイ…」

「あはは、そうそうウェンズデイ。よろしくね」

「はい、よろしくお願いします!」尾丸が代わりに返事をした。

それから美千子さんが厨房に戻ったことを確認してから小さな声で「ナイス、バディ!頑張って」と耳打ちするのだった。

なにがナイス、バディだ―。

勝手に約束を取り付けた尾丸を心のなかで小突きながらも、私のあたまの中のおじさんたちが小躍りしていたのは言うまでもない。

残ったコーヒを一度に飲みほして、私は震える手をあげて言った。

「も、もう一本!」

「あはは、ここは飲み屋じゃありません。ブレンドもひとつね」

そう言って背を向ける彼女を見つめることもできず珈琲に目をおとしてみたが、カップは空っぽで自分がどんな顔をしているのか確かめることはできなかった。

私ほどの男ともなれば、時間というくだらない概念に振り回されない。

今までの人生には時間を正確に守ってまで成すべきことがいくつあったであろう。

真新しい腕時計が午後の五時半を指す。革のベルトにギリシャ数字の、ほどよく古風で、紳士的な時計。

この日の為だけにカネコー商会にて手に入れたそれは、不覚にも私の腕になじみすぎていた。

林檎を出て、斎場を通りすぎて駅へと向かう。

こぼれた珈琲のしみがないか再度見下ろしてみるけれども、そこにあるのは自信のなさそうな、女のように小さな膝だけ。

「人気のある街っていうのはさ、ハッピーな街だとおもうわけ。例えば、例えばね。あの駅前で彼女にフラれたとか、試合に負けた日、あの店の窓側の席でマンデリンを飲んでた、とか。その場所を通るたびに蘇ってくるし、マンデリンって文字を見ただけなのに、そのときの気持ちに引き戻されちゃうじゃない。だから、みんなが好きな街っていうのは、きっとみんなにとってハッピーなことばかり起こっていると思うのよ。もしくは、嫌な思い出を塗りかえるような、たのしい何かが起こったりしてる。そう思わない?」

ある晩、スガ子が片手にワインの瓶を抱えながら言っていたことを思い出した。

それは彼女の身に起こったことの教訓でもあった。

数日前、駅前の地下通路を歩いていたスガ子は、想いを寄せる大明寺先輩から「君のことは、イモムシ、いや、妹のようにしか思えないんだ」と予想外の返事をもらい、やっぱり髪の毛を黒染めしよう、と涙したのだそうだ。

しかしその翌日、同じ地下通路で一万円を拾った。

「江古田の地下って、運気が渦巻いてる気がするのよ。この間だってフライングティーポットで、音大生でチェリストの佐川君に出逢っちゃったわけだし。もう、素敵過ぎる!」

結局スガ子にとって江古田は、特に地下に関しては幸運のスポットとなった。大明寺先輩などもとから存在しなかったかのように、毎日大好きな牛丼を喰らっているとのことである。

思い出は、街の思い出になる。

本日のデートの失敗はすなわち、私の中での街の権威の失墜をも意味していた。

大きなもののため、もちろん自身のため、私は戦ってくるのである。

南口の広場には学生たちの声が響いている。

誰もかれも本日の未来は平和なようだ。せめてたこ焼き屋のおやじがいてくれたら、私も少しは気楽にこの場所にいただろうか―。

「おーい、大山田くん」

植木のところにちょこんと腰掛けた美千子さんは、いつものポニーテールに、こざっぱりとしたブルーのシャツを着ていた。

広場の中でもとびぬけて、艶のある黒い髪が光っていた。

「なになに、開演前に買うものでもあった?」

「い、いや。ほら、あそこに来るたこ焼き屋の屋台。毎回、お疲れ様、って言ってくれる目の細いおやじさんがやってる。いつも来るわけじゃないけど、ほら、夜は学生たちばっかりだから、ああいうおやじさんが居てくれると落ち着くっていうか。いないとちょっと物足りない感じがして」

「忘れていたけど大山田くん、もう三十路近いんだもんね。学生たちが若く見えるのも無理ないかもね。好みも、なんだか親父くさいし」

会話のテンポはとても心地よく、先程まで震えていた脚も、しっかりと地面をとらえて歩き出していた。

江古田の地下にいるのは幸運の女神か、それとも意地の悪い狸か―。

「私まだ食べたことなくて。ライブが終わって、屋台が出てたら食べようよ」

「そうだね。じゃあ、行こうか」

地下へ続く階段は、私の心拍数をあげた。

漢方茶を持ってくればよかったと、ふと思い出して後悔した。

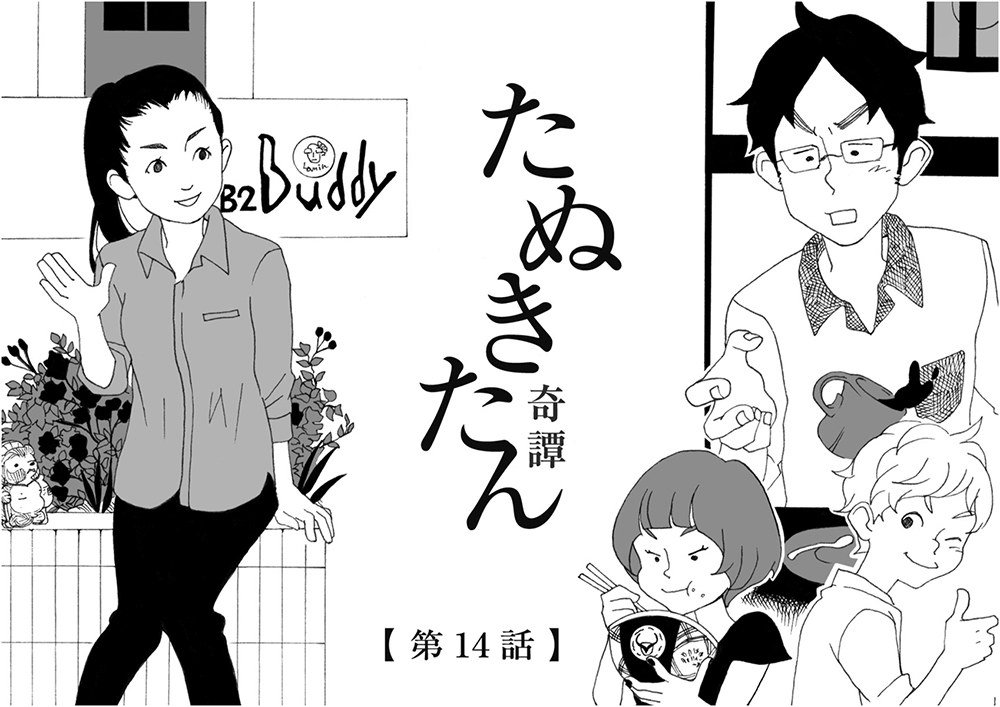

[表紙]イラスト/鈴木まど香