私の名は大山田五郎。

本年もこの街、江古田での越冬を決意した二十六歳である。

雪国生まれの私とて、税金、高齢化、環境問題などといった諸問題がつめたく庶民の頬をぬらす東京の冬は思いのほか厳しい。

ざあと雨に打たれれば咳き込んで、ぴゅうと風に吹かれれば熱を出す始末。

たいそうな虚弱体質である。

そういう訳で大学八年生になった。そういう訳、といってもどういう訳だか実は私自身わかっていない。兎角、じいさま衆にならって日ごと街を闊歩するというひとつの健康法を実践し歩き続けたところ、登校するのを忘れてしまったのである。

近頃は老若男女そろいもそろって、うすっぺらい機械の画面上でおのれの日常を恥ずかしげもなく大披露するのにぽちぽち必死である。

この時期になると常夏の年越しだの、欧風ハネムーンだの素人のお粗末な写真付きで私のテリトリーに文書が送られてきたりする。

万年手帳支持者の私にとって日々の徒然は、備忘録としてメモをしたり短歌としてまとめて唄ってから燃やすものでしかない。

石神井川のごとくゆらゆらと流れくるそれらの文書に対して私がしていること。誤字脱字の調査と間違った日本語使用の添削、等々。

ときに興ざめし、ときにスットコどっこいな助詞の使い方にほくそ笑んだり結局のところ楽しんではいる。

銭湯・南湯の湯船に浸かりながら眺める白と青のヴィンテージな壁はまるで南フランスを訪れた心地で、どうしてあそこに、という銭湯の一等な場所に位置する柱は古代ギリシャのドーリア式を思わせる風格。

これだけでもヨーロッパ周遊旅行の満足感であるのに、四〇度前後の心地よい熱さを味わったあとに感じる脱衣所のひんやりした風はハワイの夕暮れである。

世界一周では満足できない方のために、出入り口ののれんの中では未確認飛行物体が舞って、いつだか遠足で行ったこども未来博物館のノスタルジーまで感じることができる。

なんというサービス精神であろうか。もうこれはクリスマスお菓子詰め合わせセットのお買い得感どころではない。

こうして本日も満足ゆく一日を過ごしたのち、電子レンジの優しさを充分にあびた日本酒と愛おしき古書たちと私、仲良く夜が更けてゆくのであった。

「先輩、ぽっぺに生クリームが付いちゃってる。もう、いつも甘いものが苦手だとか言っておきながら、隠れてケーキなんか食べちゃって」

どこからか、尾丸である。この男、はっとしたときには隣にいて静謐な私のひとり時間を妨害する。

自分のセエタアにへばりついた米粒を発見し、その硬直具合から半日以上米粒をブローチにして歩いていたことをひとり恥じて溜息をつく。指でピンとはじいてしまうことは確かに容易であるのだが、しかしながら半日も私と行動をともにしたことで同郷の気持ちがないわけではない。まああと少しの間、私のセエタアの枕で休んでいくがよいさ。

そんな気持ちにさせるのがこの男、後輩、尾丸洋平である。顔は米粒みたいに小さくて白い。

「先輩、それアンデルセンのでしょ。僕が毎回お弁当みたいに大きいケーキひとりで食べてるもんだから、食べたくなっちゃったんだ。意外にかわいいところもあるんですねえ」

そういうと尾丸は米粒の顔をひょいと近づけたかとおもうと私の頬についた生クリームを舐めだしたのである。

やめろ、やめてくれ―

汗絶え絶えに目を覚ました。

目を覚ましたというよりは、怒りに任せて飛びあがったといった方が正確である気がする。

炬燵で優雅にホットミルクを飲む尾丸は「おはようございます、冷蔵庫に入ってた蒸しパン、もらっちゃいました」と潰れかけの粗末な蒸しパンの欠片をこっちに向けるのでますます腹が立った。

「みいやー…」

私と同じくして尾丸の蒸しパンを攻撃する気配に気づいてふと手元を見やると、ほんの小さな、蒸しパンよりもふわふわしていて、牛のような黒と白をしていて、うまく煮込んだ黒豆の瞳をした子猫がいた。

婆さんが甘く煮込んだ、つやつやの黒豆。

「……どこから来た…」

「拾っちゃったんですよ。南口の、ほら、元は銭湯で今は駐車場になってるでしょ、あそこの車の間にずっといて、小雨が降ってきちゃったからつい…。でもうちは母親が猫アレルギーじゃないですか、それでここしかないと思って」

「…どうしろというのだ…」

私の顔をしきりに舐めていた真犯人は、ぽてぽてと私の布団の上を歩きまわったかと思うと呼ばれてもいないのにこちらを振り返ったりしていた。

ふと、チャップリンのことが思い出された。

私がこの町に住むことを決めたあの夜、浅間湯のたぬきの近くで私を見つめていた、あの猫のことである。

その猫の訃報は数カ月前、近所の家屋の壁にしっとり貼られた通知によって伝えられた。横には近所のこどもたちから猫への別れの手紙も貼られていた。

白と黒のブチがバランスよく入った猫で、鼻の下だけちょうどよく黒かった。

私はその猫のことを勝手にチャップリンと呼んでいたが、その模様のおかげでおヒゲ、とか、おやじ、とかそれぞれに好き勝手に呼ばれていたらしい。

名がない猫なのかと長いこと気掛かりであった。

その張り紙によると「モウちゃん」という立派な名がついていて、少しばかり胸をなでおろした。

それが、なんということか。

チャップリンと同じ黒ひげの子猫が今、目の前で私の太ももを横断しようともがもがしているのだ。

不思議な事もあるものだな、と思い子猫を抱き上げたら鳴きもせず私の胸にぴたりと収まった。

「私は猫なんか飼ったことがないからな、なんにも分からんのだ」

「大丈夫ですよ。こういうのって、飼ってる人に聞くのが一番ですから。居酒屋の赤茄子さんに行けば間違いないですよ。赤茄子のマスターに聞きづらかったら北口に戻って、ふたばねことか、ねっこカフェとか。あ、でもそっちには猫居ないですからね」

「江古田は猫がよく働く街というわけか」

「働かないですよ、猫は、自由ですから働かないです。勝手に働かせないでください」

尾丸は困ったような悲しいような顔をして、冷めたミルクを一気に飲み干した。

子猫と、人間ふたり。

まずはこの頼りない腹を膨らますことが必須であると気づいて尾丸と街へ繰り出すことにした。

案ずるより、江古田の街。

私の下宿は北口の音大のそばで、小路を入って草木の茂みをくぐりぬけた奥地にある。

まず向かうのは信頼の何でも屋、駅前BeBeである。

ゆうゆうロードに差し掛かってショウウィンドウの誘惑に負けた。

われわれ人間の朝食は早々と決定した。老舗マザーグースのお好み焼きパン。

私のあずま袋から子猫が顔を出す。

私のかぶりつくお好み焼きパンを一瞥し不愉快な顔をした、気がした。

線路を渡ったところで突如私の危険レーダーが反応した。

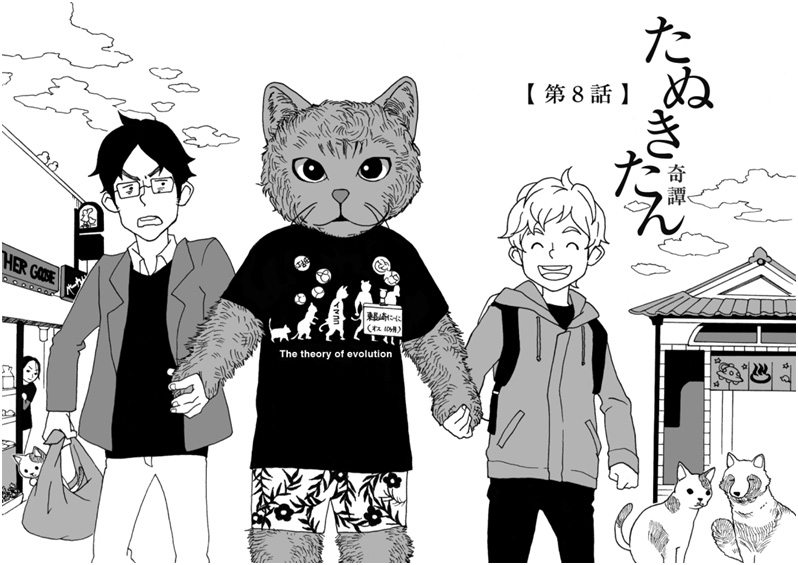

なんと私の背丈ほども有る大きな猫が、Tシャツとズボンを履いて、丁寧にゴミ拾いをしながら歩いているではないか。

付け加えるが、二本足で、である。

「あ、にーにですよ!今日は江古田に出張なのかな!」

おまえの知り合いなのか、と問いただす暇もなく尾丸は巨大な猫のほうに駆けていった。子猫は私のあずま袋の中で、何度も何度も顔を掻いていた。

その猫は名前を「にーに」といって東長崎でゴミ拾いや街の宣伝をして歩くのが日課なのだそうだ。やはり働きものの猫である。

ウェブページも持っているのだ、と自慢気に私に自己紹介をしてくれた。ちなみに私はウェブページなど持っていない。

にーにがふと黙りこんだ。私のあずま袋がもぞもぞと動いていることを発見し、大きな頭を突っ込んでと大声をあげる。「あ~~~~」

道行く人が一斉に振りかえり、私は四方に向かってぺこぺこ頭を下げねばならなかった。

「ね~こ~だ~」

てのひらほどの子猫をその五〇倍はある大きな猫が抱きかかえたので、われわれは再び注目の的となってしまった。

「拾ったのだ。飼い方を教えてもらえると嬉しいんだが…」

うんうん、、と私の申し出を快く受け入れたにーには子猫をあずま袋に優しく戻すと私と尾丸の手を取って歩き出した。

言い忘れていたのだが、にーにはオスの猫であるらしい。

オスが三人一列に手を繋いで歩くその姿に、江古田の人々は三たび振り返らねばならなかった。

[表紙]イラスト/鈴木まど香

[協力]ハルノビ(練馬)、虎の子屋(江古田)、大橋屋(江古田・新江古田)、ねっこカフェ(江古田)、暮らしを美しむ店環(江古田)、喫茶ポルト(江古田)、いちカフェ(江古田・新江古田)、中華総菜 ねん(練馬)、オイルライフ(江古田)、みつぼし(江古田)、パーラー江古田(江古田)、のらりくらり(江古田)、みつるぎカフェ(江古田)、ネコカヴリーノ(新江古田)、ヴィエイユ(江古田)、ランガイ(江古田)、喫茶プアハウス(江古田)、浅間湯スタジオラグーン(江古田)、練馬・桜台情報局、ネリマガ、ねりま街づくりセンター